書画を掛け軸や帖、巻物、屏風などに仕立てること。またはその技術。

表具ともいう。

保存や鑑賞が目的。

落成款識(らくせいかんし)の略。

書画を書いた後、作者がその作品に署名または押印すること。

または書画に記された作者の署名や印そのもののこと。

作者が自身の作品であることを証明する意味を持つ。

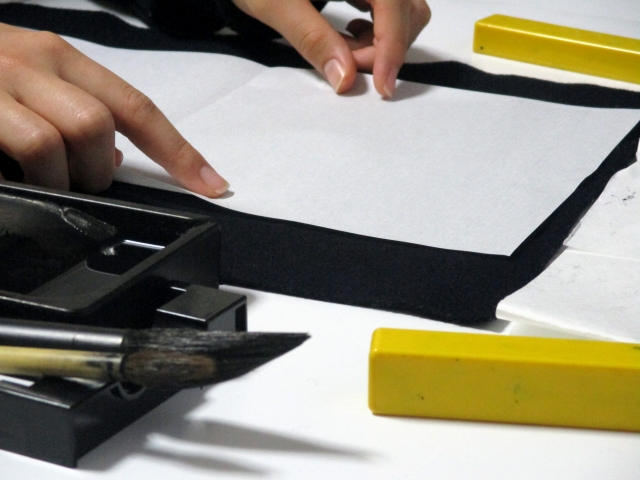

作品の裏に紙を貼って補強すること。

しわやたるみを防ぎ、作品をより美しく見せる効果がある。

主に書道や水墨画を額縁に入れる際に行う作業。

筆、硯(すずり)、紙、墨の4点のこと。

もともとは古い時代の中国で文人が使用する文房具のうちの、最も重要な4種を表した言葉。

文房四友ともいう。

書道においては、筆に備わっているとよいとされている条件のこと。

尖:穂先(筆の先端)が尖っていてまとまりがある

斉:穂先が整ってよくまとまっている

円:穂先がきれいな円錐状である

健:穂先にほどよい弾力がある

馬や狸、イタチなど硬めの毛で作られた筆のこと。

毛の色は茶色っぽいものが多い。

穂先がまとまりやすく、弾力があり腰が強いので初心者でも扱いやすいといわれている。

羊やウサギなど柔らかい毛を使った筆のこと。

柔らかいので運筆を安定させることが難しく、初心者には扱いにくいといわれている。

豊かな表現には欠かせない、上級者向きの筆と言える。

剛毛と柔毛を組み合わせて作った筆。

硬すぎず柔らかすぎず、墨の含みがよいので広く使われている。

ふところに入れて持ち歩く二つ折りの和紙のこと。

和服が一般的だった時代に、メモ用紙やハンカチ、包み紙、便箋など様々な役割を担っていた。

広義には、書き物をするための紙のことをいう。

書道においては、主にかな文字を書くために、色付けや金箔などを施し装飾した紙のことを指す。

かな料紙ともいう。

和紙の大きさの規格。

古くは全紙を半分に切ったもののことを半紙と呼んでいたと言われている。

現代では、約25×35cmのものを半紙と呼び、習字用の文房具として広く用いられている。

約70×136cmのものを全紙と呼ぶ。

四尺画仙、四尺物、小画仙などの呼び方もある。

書道紙の基本となっているサイズ。

書画用の大判の和紙のこと。画箋紙、雅仙紙ともいう。

一般的には、白色のものを指す。

全紙を縦に半分に切ったもの。約35×136cm。

古くから最もよく使われてきた書画紙のサイズである。

書の末尾などに書く署名の一種。書判(かきはん)ともいう。

戦国~江戸時代になると印章のように彫って押すものも用いられるようになった。

他の用語集はこちらから

書道サロン無垢では、楽しくゆったり学んでいただける大人のための書道教室を開いています。

オシャレなカフェや新しい施設でお茶を飲みながら、和の心に触れていただける書道教室です。

体験教室も受け付けております。

ぜひ一度お問い合わせ下さい。